Prise de décision, de quoi s'agit-il ?

Une prise de décision est un choix que l'on fait entre plusieurs options possibles après avoir pesé le pour et le contre de chacune de ces options et en avoir analysé les conséquences dans le cadre de l'objectif initial fixé.

Le processus de prise de décision peut revêtir différents aspects, selon le contexte, la situation, les enjeux et la personnalité/compétence de celui/celle qui décide :

- décider seul après mûre réflexion avec soi-même,

- réfléchir et décider en collectif,

- s'appuyer sur les conseils avisés de tiers experts,

- décider de ne pas décider ,

- faire l'autruche et laisser faire le hasard ,

- suivre son intuition parfois envers et contre tous,

- regarder comment les autres agissent en pareille situation et faire comme eux ,

- etc.

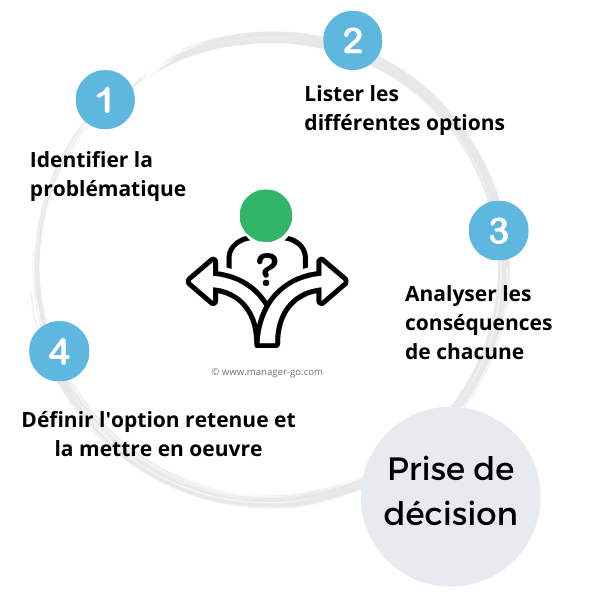

Les étapes du processus de prise de décision

Que la décision soit prise de manière individuelle ou collectivement, le processus décisionnel est globalement le même et suit 4 étapes clés clairement définies.

Identifier la problématique à résoudre

La toute première étape du processus de prise de décision consiste à identifier clairement et précisément le problème à résoudre.

Il s'agit donc ici de prendre conscience d'une différence, à un moment "t", entre l'objectif/le projet initialement défini et la réalité, et qu'il y a nécessité d'agir afin de corriger le tir.

Ce décalage peut concerner :

- un dysfonctionnement,

- un écart de performance,

- une opportunité à saisir

- une contrainte nouvelle à intégrer.

L’enjeu est alors de qualifier avec justesse la situation pour éviter de résoudre un faux problème ou de s’engager dans une direction inadaptée. Une décision éclairée commence toujours par un bon diagnostic.

Lister les différentes options possibles

Une fois la situation précisément posée, vient ensuite le moment d'identifier les différents choix possibles :

- Recueillir toutes les informations : données, retours d'expérience, observations terrain, rapports, chiffres relatifs à ladite problématique. Objectiver une situation ne peut se faire qu'à l'aide d'éléments factuels.

- Analyser l'avant problème : les sources qui ont conduit à l'accroc. Comprendre l’origine du décalage constaté permet de mieux cerner les leviers d’action. Cette analyse causale aide à éviter les solutions superficielles ou inadaptées.

- Faire appel à d'éventuels experts, conseils ou avis extérieurs : une expertise pointue ou un regard neuf permet de confronter son instinct à d'autres points de vue. Cela apporte une autre perspective pour prendre la meilleure décision.

- Etudier des états similaires et/ou s'enquérir des bonnes pratiques dans une situation analogue : s’inspirer de cas vécus, internes ou externes, aide à élargir le champ des possibles. Les benchmarks sont particulièrement intéressants pour alimenter un processus décisionnel.

- Elaborer des solutions pertinentes et de qualité : à partir de l’analyse et des apports recueillis, formuler plusieurs options sérieuses, cohérentes avec les objectifs fixés, les contraintes du contexte et les moyens disponibles.

Analyser les conséquences pour chaque option

Lorsque toutes les possibilités ont été listées, il convient ensuite de réfléchir aux conséquences de chaque scénario. Cette étape d’analyse vise à évaluer les risques, les impacts et les facteurs de succès pour chaque solution envisagée. Elle permet de comparer les options de manière objective avant de trancher. Pour cela :

- Lister les inconvénients et avantages pour chacune des options identifiées : dresser un tableau des points forts et points faibles (ou avantages/limites). Cela facilite une comparaison rapide sur des critères définis.

- Calculer les coûts : estimer les ressources de mise en œuvre de chaque option. Prendre l'ensemble des coûts : financiers, humains, techniques, logistique...

- Mesurer les risques : identifier les risques pour chacune des solutions potentielles (retard, résistances internes, mauvais chiffrages, etc.) . Vous pouvez utiliser une matrice des risques en croisant la probabilité d'apparition et la gravité.

Définir l'option retenue et la mettre en œuvre

Les possibilités ayant été passées en revue et finement analysées, la dernière phase est celle de la définition et la mise en œuvre de la solution la plus adéquate :

- Déterminer quelle est la solution la plus pertinente en réponse à la problématique en question parmi toutes les propositions étudiées : cette décision doit s’appuyer sur les éléments rationnels collectés, mais aussi sur le bon sens, l’expérience et parfois l’intuition du décideur.

- Vérifier que tous les paramètres ont bien été pris en compte : cela implique de relire l’analyse avec un regard critique. S’assurer que rien n’a été négligé (comme la faisabilité).

- Lister les actions à mener : identifier chaque tâche tout en prévoyant comment elle être menée.

- Définir les rôles et responsabilités des parties prenantes : déterminez qui fait quoi ? Qui est responsable de quoi ? Qui exécute ? Que reporte ?

- Mettre en place un planning de suivi afin de contrôler que la ligne de conduite est bien la bonne. Le pilotage dans le temps est essentiel pour ajuster si besoin, identifier rapidement les écarts et assurer la réussite de la décision mise en œuvre.

Les pièges à éviter

La prise de décision est un processus qui peut s'avérer délicat. Il comporte en effet certains pièges à esquiver :

- Décider sous le coup de l'émotion, sans prendre le temps d'un certain recul nécessaire à une analyse factuelle pertinente : même si une forte dimension émotionnelle s'invite dans ces moments, il est fondamental de rester rationnel dans ses prises de position.

- Se laisser influencer par des tiers.

- Prendre la mauvaise décision par manque de connaissance et/ou d'informations.

Les outils d'aide à la décision

Il existe de nombreux outils pour aider à prendre les bonnes décisions. Ils prennent la forme d'un tableau de bord avec ses indicateurs , de matrices... Leur objectif est de limiter la prise de risque en réduisant l'incertitude et en donnant une vue d'ensemble du contexte.

Chaque situation possède ses propres outils :

- Le management de projet avec son tableau de bord pour piloter la réalisation des travaux.

- La gestion du temps pour gérer les tâches prioritaires en hiérarchisant leur importance et leur degré d'urgence.

- Le processus marketing pour monter un plan d'action.

- Le contrôle de gestion pour son suivi budgétaire.

Voici 2 outils génériques à connaître :

Pour des problématiques complexes, des outils reposant sur la systémique permettent de modéliser un ensemble d'interactions et statuer entre plusieurs options envisageables.

De même, les systèmes d'information délivrent de précieuses données (datas) quantitatives et qualitatives pour appréhender bon nombre de problématiques. Ils fournissent des outils analytiques puissants pour interpréter des tendances, comprendre des mécanismes complexes, analyser des faits et percevoir des signaux faibles.

Téléchargez notre fiche pratique en pdf

- Explications simples pour une mise en oeuvre facile

- Illustrée par des exemples

- Fiche pdf agréable et efficace

Décision collective ou individuelle ?

Il existe globalement 2 modalités pour une prise de décision efficace : en solo ou en groupe. Chacune de ces options ayant ses atouts et ses limites.

Décider seul

Si décider seul est encore parfois pour certains une manière d'asseoir un certain pouvoir, que cela paraît simple de prime abord et présente certains avantages :

- Rapidité : choix personnel après analyse des différentes options possibles sans avoir à questionner autrui outre mesure.

- Simplicité de mise en œuvre : pas de réunion à organiser ni de groupe de réflexion à former.

- Retrait des influences et manipulations diverses : choix personnel fait en son âme et conscience, sans subir d'éventuelles influences hiérarchiques, affectives, financières, politiques, etc.

Il n'en demeure pas moins que cela comporte toutefois quelques inconvénients :

- Subjectivité : décision prise selon la personnalité du décideur, son expérience, ses connaissances, sa position hiérarchique, etc.

- Manque de recul : les émotions peuvent fausser la décision, notamment en situation de crise où le choix se fait souvent dans l'urgence.

- Décision dommageable : due à un manque de compétence et/ou connaissances appropriées quant à certains points spécifiques.

- Poids des conséquences négatives : en cas de mauvais choix, les diverses répercussions peuvent être lourdes à porter.

Décider en groupe

La deuxième option en matière de prise de décision est l'utilisation plus ou moins limitée du groupe. Ainsi, la décision se fera :

- Par consensus : chaque participant à la réunion de décision exprime son opinion. Il ne s'agit pas de trouver une option répondant aux attentes de tous, mais bien un accord gagnant-gagnant où chacun trouvera son compte et défendra à l'issue de la réunion.

- A la majorité : vote individuel après réflexion et analyse collectives. Le groupe s'en réfère à l'option retenue par la majorité des participants.

- Par délégation : désignation de divers représentants de divers sous-groupes ou experts qui sont chargés de faire entendre la voix de ces derniers et qui les représentent lors des sessions de prise de décision (ex. : représentants du personnel, délégués syndicaux, spécialistes techniques, etc.).

A l'instar de la décision prise en solo, décider en groupe offre divers avantages , parmi lesquels :

- Implication de toute l'équipe dans le processus de décision : chacun des membres de l'équipe prend part à la réflexion en amenant son point de vue et ses solutions. Chacun écoute les autres et prend conscience d'éléments nouveaux. Le groupe fait marcher son intelligence collective au service de la résolution du problème posé avec comme objectif commun la décision finale la plus adéquate possible.

- Responsabilisation des membres de l'équipe : chacun prend connaissance des enjeux et agit en conséquence.

- Renforcement de la cohésion de groupe : la réflexion collective renforce les liens entre collaborateurs d'une même équipe.

mais affiche également quelques limites :

- Processus plus long et plus ardu à mettre en œuvre : organisation de réunions , séances de réflexion collective, rédaction de comptes-rendus, etc.

- Conflits en cas de désaccords majeurs et d'impossibilité de consensus : un individu n'ayant pas voté le choix de la majorité peut freiner la mise en œuvre de la solution retenue, voire parfois aller jusqu'à la saboter.

- Déresponsabilisation d'un collaborateur, lorsque représenté : cachés derrière leur représentant, certains individus peuvent se détacher totalement d'une quelconque responsabilité quant aux décisions prises, ce qui nuit in fine à l'équipe tout entière.

On pourrait croire que prendre le temps de la réflexion ralentit l'action, mais il n'en est rien. En effet, une solution pertinente permet d'aller vers l'efficacité et non de se perdre dans une agitation improductive.

En tant que manager, doit-on prendre les décisions seul, en s’appuyant sur les conseils d’un groupe ou en soumettant ses idées à celles des autres ?

On ne décide pas forcément de la même manière pour trancher sur une question administrative, stratégique, tactique , etc. Il faut également savoir prendre le recul nécessaire pour ne pas laisser ses émotions guider ses décisions…

Décider est ainsi tout un art ! Fort heureusement, des outils et méthodes existent pour aider à faire le bon choix. Même si la plupart des décideurs tranchent entre 2 alternatives en se basant principalement sur leur ressenti.

Un commentaire peut-être ?

Commentaires

Matthieu 22 févr. 2025 à 10:01 (Il y a 49 jour)

Vous soulevez une question essentielle : comment un manager peut-il prendre les meilleures décisions pour encadrer efficacement son équipe ? La prise de décision est un processus complexe, influencé par de nombreux facteurs, notamment les émotions. Saviez-vous que le stress, l’intuition et même certains biais cognitifs peuvent altérer nos choix ?

Pour approfondir cette réflexion, j'ai également lu un article détaillé sur le rôle des émotions dans la prise de décision (https://envol-descamps.fr/le-role-des-emotions-dans-la-prise-de-decision/). Vous y découvrirez 5 stratégies neuroscientifiques pour améliorer les décisions et éviter les pièges courants.

Il n'y a pas encore de commentaire.